Gate Research:2025年7月のWeb3オンチェーンデータインサイト|Ethereumのオンチェーンアクティビティが回復基調、WorldChainには大規模な資金流入

2025年7月、Ethereumではオンチェーンアクティビティと資本流入が同時に回復し、取引量が過去最高を記録しました。SolanaとBaseは、それぞれLayer 1およびLayer 2でトップとなり、高頻度のインタラクションと強固なエコシステムの粘着性を示しました。Bitcoinの実現時価総額は史上最高水準に到達しましたが、今後は短期的な調整が見込まれる可能性があります。WorldChainは急速にエコシステムを構築する中で、1億ドル超の資金流入を獲得しました。LetsBonk.funはトークンローンチ市場でシェア70%超を占め、Pump.funを上回りました。さらに、EthenaのステーブルコインTVLは84億ドルに増加し、同業界で引き続き首位を維持しています。要約

- Ethereumは取引ボリュームで史上最高を記録し、SolanaとBaseがxStocksやステーブルコイン決済を代表とする高頻度アプリケーションを牽引、オンチェーン活動や取引量で両チェーンが際立ち、パブリックチェーンエコシステム間の二極化がさらに進みました。

- Ethereumはパブリックチェーン間の純資本流入で首位を維持した。WorldChainは強力なクロスチェーン統合やWorld ID主導のエコシステム拡大により資本流入が急増、AvalancheやPolygon PoSを凌駕して今月最注目チェーンとなった。

- Bitcoinは高値圏でのレンジ相場継続中ながら、実現時価総額が過去最高値を更新。堅調な資本流入と強固な市場構造を示すと同時に、利益確定売りの加速と短期供給比率の上昇が売り圧力および短期ボラティリティ増大リスクを示唆しています。

- LetsBonk.funはUSELESSなどブレイクアウトプロジェクトの登場、透明な収益分配設計、ユーザー勢いの強さを追い風に、7月を通してPump.funを圧倒、Solanaのミームコイン・ローンチプラットフォームでリーダーシップを確立した。

- ENAはUSDeの爆発的な成長、買戻し施策、機関パートナーシップを通じてステーブルコイン分野での地位を確立。直近のトークンアンロックによる短期的な変動リスクはあるものの、優れたファンダメンタルズが中長期的な上昇余地を支えている。

オンチェーンインサイト 概要

オンチェーン活動と資本フロー総覧

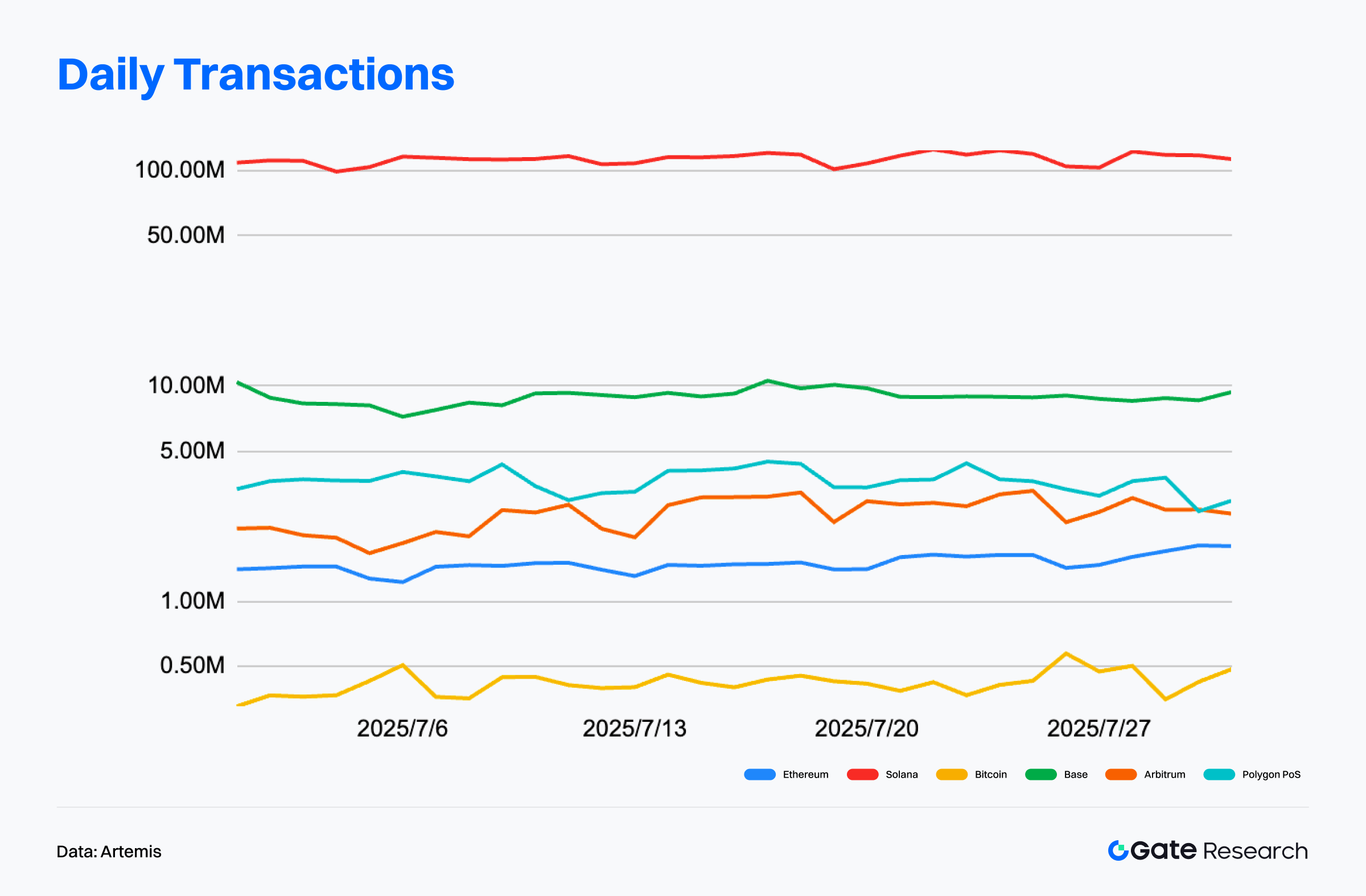

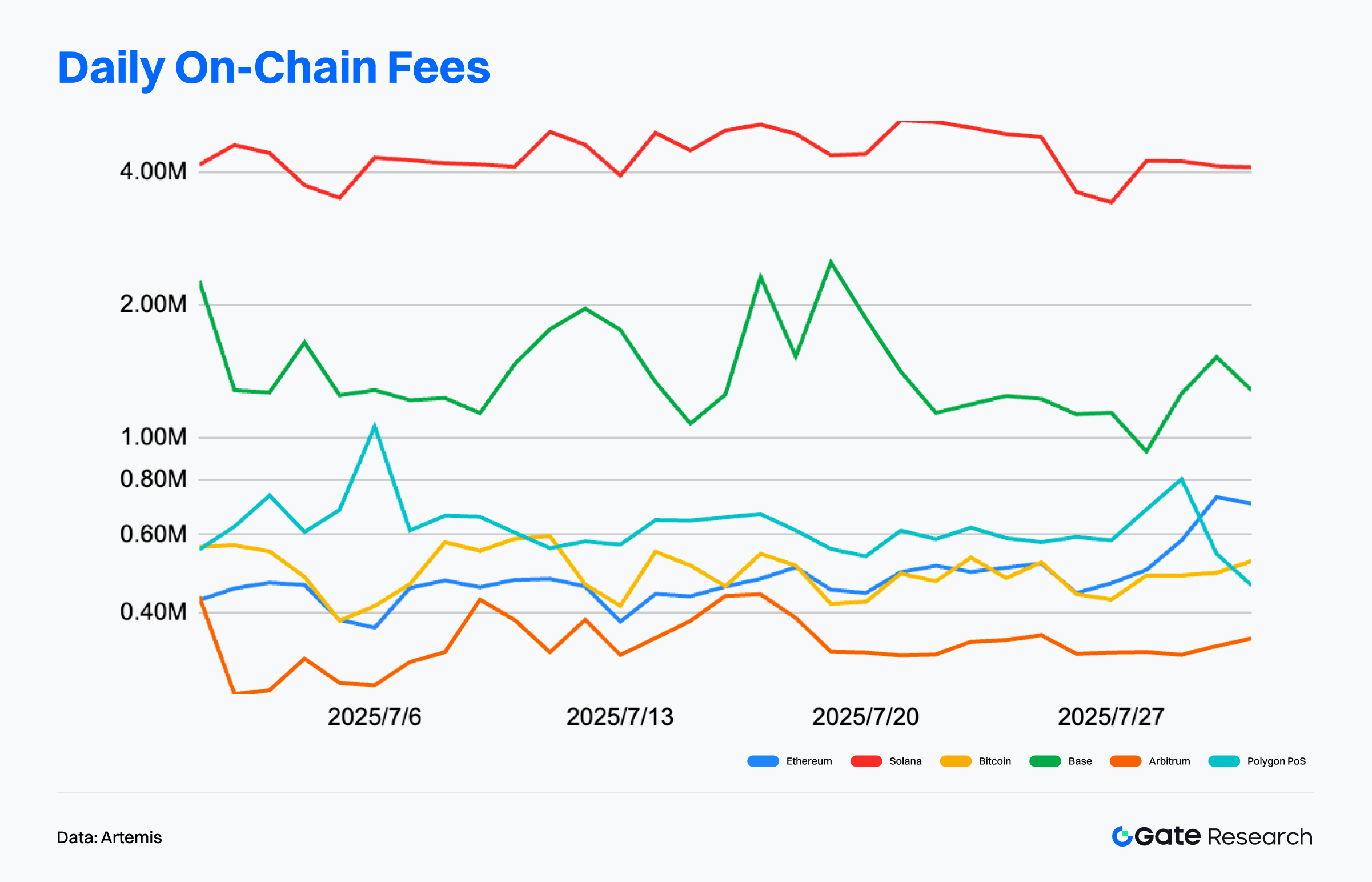

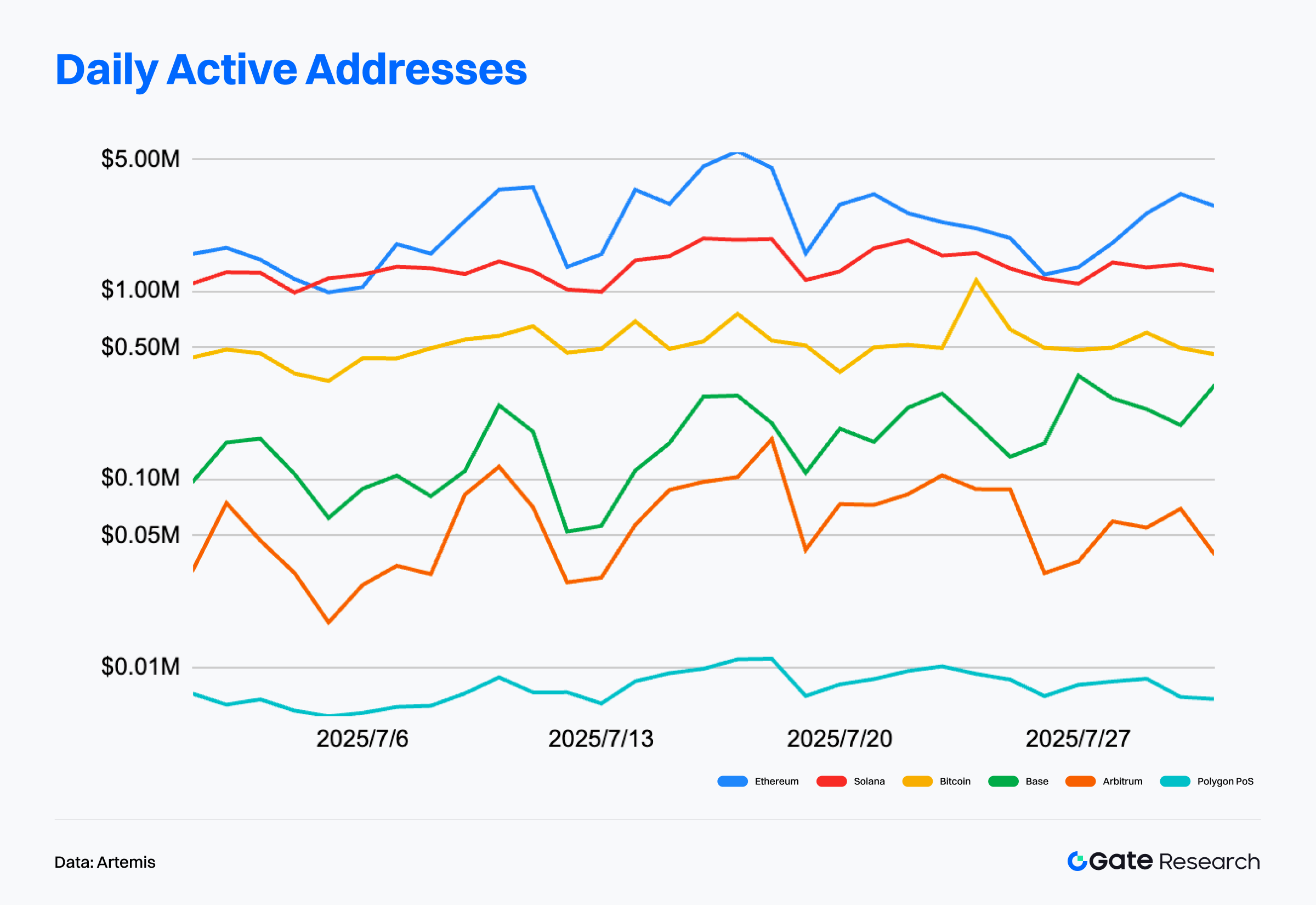

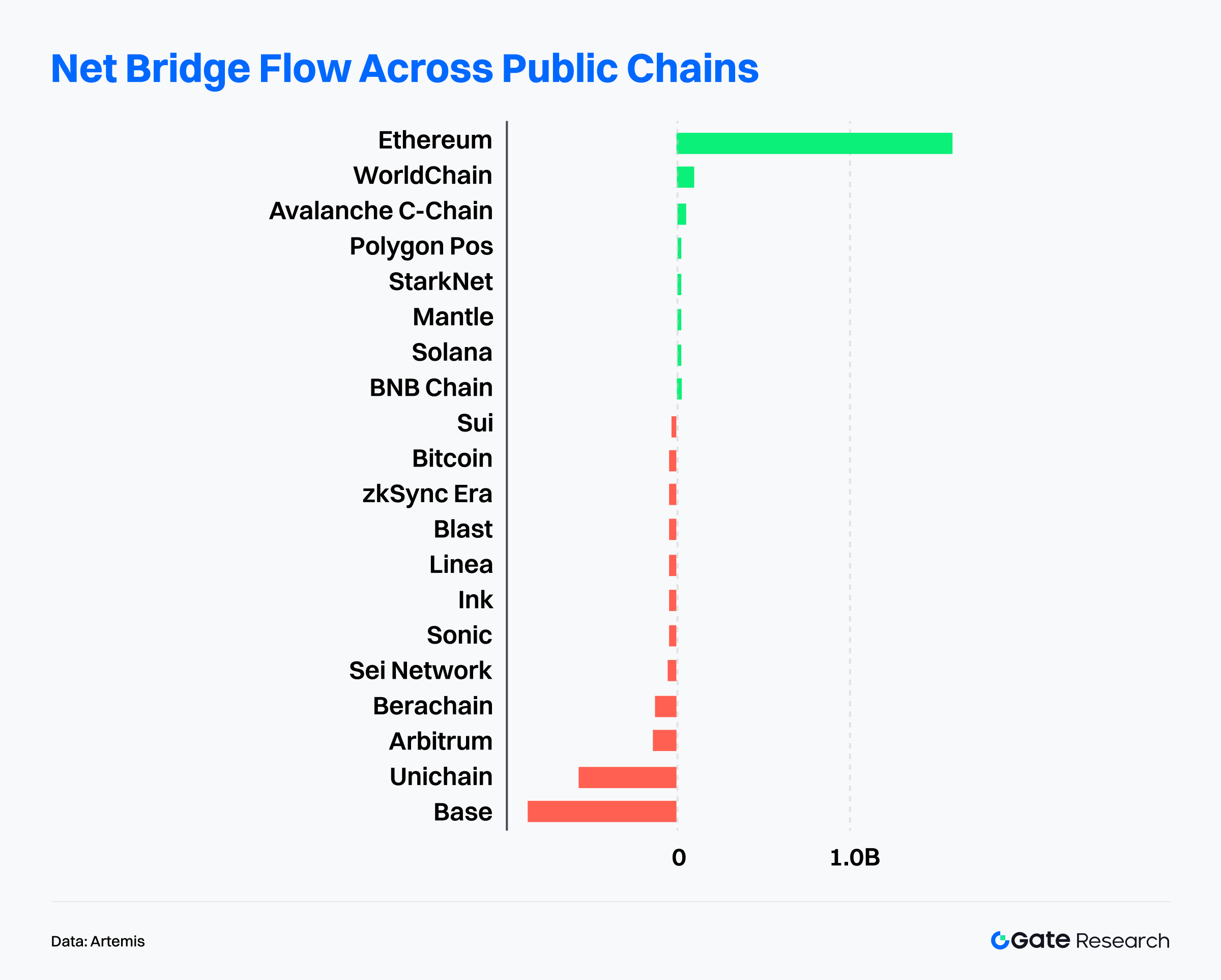

オンチェーン全体の資本フロー分析に加え、各ブロックチェーンエコシステムでの実需やユーザーエンゲージメントを定量評価するため、日次取引量・日次ガス手数料・日次アクティブアドレス・純クロスチェーンブリッジフローという重要メトリクスを選定しました。これら指標はユーザー行動、ネットワーク利用率、資産流動性を多角的に捉え、単なる資本流入出よりも根本的なエコシステム変化を的確に反映します。資本移動に必ずしも実需やユーザー拡大が伴うとは限らず、根本的な成長ポテンシャルの判別や持続性評価のために不可欠です。

取引量分析:Ethereumが過去最高、Solana・Baseが高頻度分野でリード

Artemisデータによれば、2025年7月31日時点でSolanaは月間取引数3,530億件でパブリックチェーン首位を堅持。7月の取引量は前月比+30%と大幅増加。既存の高頻度マイクロトランザクション中心に加え、xStocksなどのトークン化資産やエコシステムエアドロップ需要が一段と加速。日次取引量も9,000万~1億件の安定推移で、ユーザー粘着度と利用定着性の高さが際立っています。【1】

Baseは27.8億件で全Layer 2中首位、日次取引は900万~1,000万件の安定成長。USDC決済やDeFi、機関によるオンチェーン基盤活用など、本格的なネットワーク経済圏が形成。取引頻度と深度双方がバランスよく拡大しています。

Ethereumは月間4,667万件で5位。ただし取引量は過去最高を3.6%更新。日次取引(7日移動平均)は164万件で21年5月ピーク接近、ETH価格も7月末に3,700USDTと高値更新。高額取引が多いため取引件数は150万件程度で推移し、ガス代やLayer 2分散で伸びに上限はある状況です。

まとめると、Ethereumは4年ぶりの最高取引量を達成。Solanaは取引頻度・エコシステム規模で群を抜き、優れたスケーラビリティを示しました。BaseはLayer 2中で構造安定かつ着実に成長。両者とも安定したネットワーク構造、本物のユーザー基盤、多層的なアプリ展開が特徴的で、現行オンチェーン活動の中で粘り強いパフォーマンスを示しています。オンチェーン取引量全体では「高頻度リテール」と「低頻度・高価値」チェーンの構造分化が鮮明になりつつあります。

アクティブアドレス分析:Solanaが日次442万件で首位、Baseは堅調な拡大持続

2025年7月31日現在、Solanaの日次アクティブアドレスは平均442万件でパブリックチェーン全体の中で独走状態。前月と比較するとやや減少も、他のL1/L2を大きく引き離しています。投機主導から実需指向へのユーザー転換が進み、xStocks(Backed Financeによるトークン化株式)が流動性拡大とDeFi参加促進に寄与。Gateなどで売買・引き出しが可能なSPLトークン化株式の登場で、Solanaの粘着性がさらに高まりました。【2】

Baseは日次アクティブアドレス144万件で2位。6月比で小幅減も、成長から構造展開へと着実な推移。ネイティブDappの継続展開、USDC決済拡大、機関による高額取引という三大成長要因が安定したユーザー基盤の強化につながっています。

Ethereum、Arbitrumは7月のユーザー活動が控えめ。日次平均は48万・34万アドレス。ただしEthereumの月間アクティブアドレスは1,755万件まで拡大し21年5月水準を回復。高ガスコストやユーザー摩擦からLayer 2移行が進行する中、eToroのトークン化株式ローンチなど新たなユースケースでのユーザー再定着も期待されます。

総じてアクティブアドレス推移は明確なチェーン分化を反映。SolanaとBaseは高密度なユーザー集約とエコシステム牽引力を示し、既存チェーンは新規アプリ導入や参入ハードル低減がなければユーザー離脱リスク増大。アクティブアドレス動向は今後の資本・開発者注目度の鍵であり、構造進化から目を離せません。

オンチェーン手数料分析:Ethereumが高付加価値を独占、SolanaとL2は高頻度収益を拡大

2025年7月31日までのArtemisデータではEthereumの月間手数料収入が7,428万ドルで圧倒的首位。高価値取引・DeFi・NFT決済で確固たる地位。ユーザー数ではSolanaが上回るが、取引密度・平均取引額の高さが収益面での優位を決定付けています。【3】

Solanaは4,230万ドルで2位。1取引あたりの手数料が低くても、圧倒的なユーザー基盤とボットトランザクションによる安定成長を維持。ミームコイン発行や自動売買、決済といったマイクロ取引が収益成長を牽引しています。

Base・Arbitrumは534万ドル・197万ドルと新興L2として収益化基盤を確立しつつあり、Baseはユーザー活動と収益が連動、Arbitrumも規模はBaseに劣るもののエコシステムの奥行きを維持。

手数料収益全体は「高付加価値インタラクション」と「高頻度・小額インタラクション」の二つの軸で構造化。Ethereumは高純資産ユースケースで盤石、Solanaは圧倒的ボリュームで収益を確保。Base・ArbitrumなどL2も持続的収益モデルの発展と将来性を証明しつつあります。今後は持続可能なオンチェーン手数料収益力が、各チェーン自律性やトークン経済の根拠を示す重要指標となるでしょう。

パブリックチェーン資本フロー分析:Ethereumが首位継続、WorldChainが脚光

Artemisデータによれば、Ethereumは直近1カ月で純流入16億ドルとなり、機関投資の厚みとエコシステムの層の厚さを背景に独走。WorldChainは今月だけで1億1,300万ドルの純流入を得て、Avalanche(6,710万ドル)、Polygon PoS(4,370万ドル)を圧倒し、クロスチェーン統合の強みを発揮しました。【4】

一方、Baseは純流出8億5,900万ドルで今月最大のマイナス。短期的なバリュエーション調整や事業活動減退、インセンティブ終了などが要因となり、Unichain(-5億6,000万ドル)、Arbitrum(-1億3,200万ドル)も資本流出が顕著。高頻度アービトラージやリスク回避資本の移動が活発化し、エコシステム間の循環スピードが加速しています。

WorldChain流入は短期的な話題性だけでなく、World IDによる分散型ID基盤などコアインフラの継続拡大が追い風。虹彩認証に基づくIDサービスは世界160カ国超に展開し、1,400万件超のID認証・3,000万のユーザーでAI時代のヒューマン検証課題に対応。43.55%のTVL成長はネットワーク効果の拡大を示しています。

総括すると、Ethereumは資本・機関活動の中心たる位置を堅持しつつ、WorldChainは安定的流入、ネットワーク効果拡大、エコシステム成長で有望新興プレイヤーとして注目。今後、勢いを持続しユーザーや開発者を定着できるかが持続的バリューの分水嶺となります。【5】

主要Bitcoin指標分析

クロスチェーン資本ローテーションを背景に、市場アンカーであるBitcoinはオンチェーン上でも複数の構造的な指標強化を示し、市場構造・資本行動の変革が進行しています。7月中旬の史上最高値123,000 USDT達成以降、高値圏レンジ相場入りで、資本流入・供給構造の推移が一層重要となっています。

本稿では、『実現時価総額と純ポジション変化』『実現損益比率』『LTH/STH供給比率』という三つの主要なオンチェーン指標に着目します。市場分布や売り圧、吸収力の構造的特徴から、今後の価格動向を多角的に先読みします。

BTC実現時価総額が史上最高、オンチェーン構造は一段と強化へ

Glassnodeのデータでは、Bitcoin実現時価総額は1兆200億ドルと過去最高を突破。長期保有者のコストベース上昇と新規資本流入の強化が顕著です。チャート緑ゾーンのRealized Cap Net Position Change %は新規流入資本がより高い取得コストで市場参入している証し。6月後半以降はっきりした上昇トレンドとなり、底堅い資本流入と構造強化が続いています。

BTC現物は7月初旬から115,000~123,000 USDTでレンジ推移中ですが、実現時価総額の連続上昇は高値帯で依然コイン移転が行われていることを表し、大きな売り圧力は生じていません。長期保有者の信頼感や機関の新規需要の強さを示しています。

象徴的な事例としては、初期投資家による8万BTCのGalaxy Digital経由での分配が挙げられます。流動性の薄い週末にも市場が大型トランザクションをしっかりと吸収し、価格安定が続いた点は市場流動性の厚みと構造安定性の高さを実証しました。純資本流入が続けば、BTCは構造的な新展開(ブレイクアウト)へ近づく可能性も示唆されます。【6】

8万BTCの分配ではNet Realized Profit/Lossが37億ドルで過去最大に急伸、週末売却前に資本移動が始まっていたと解釈できます。当初はオンチェーン上で内部移転と判定されていましたが、Galaxy Digital送金後は実質的な経済移転(所有権交替)と再分類されました。【7】

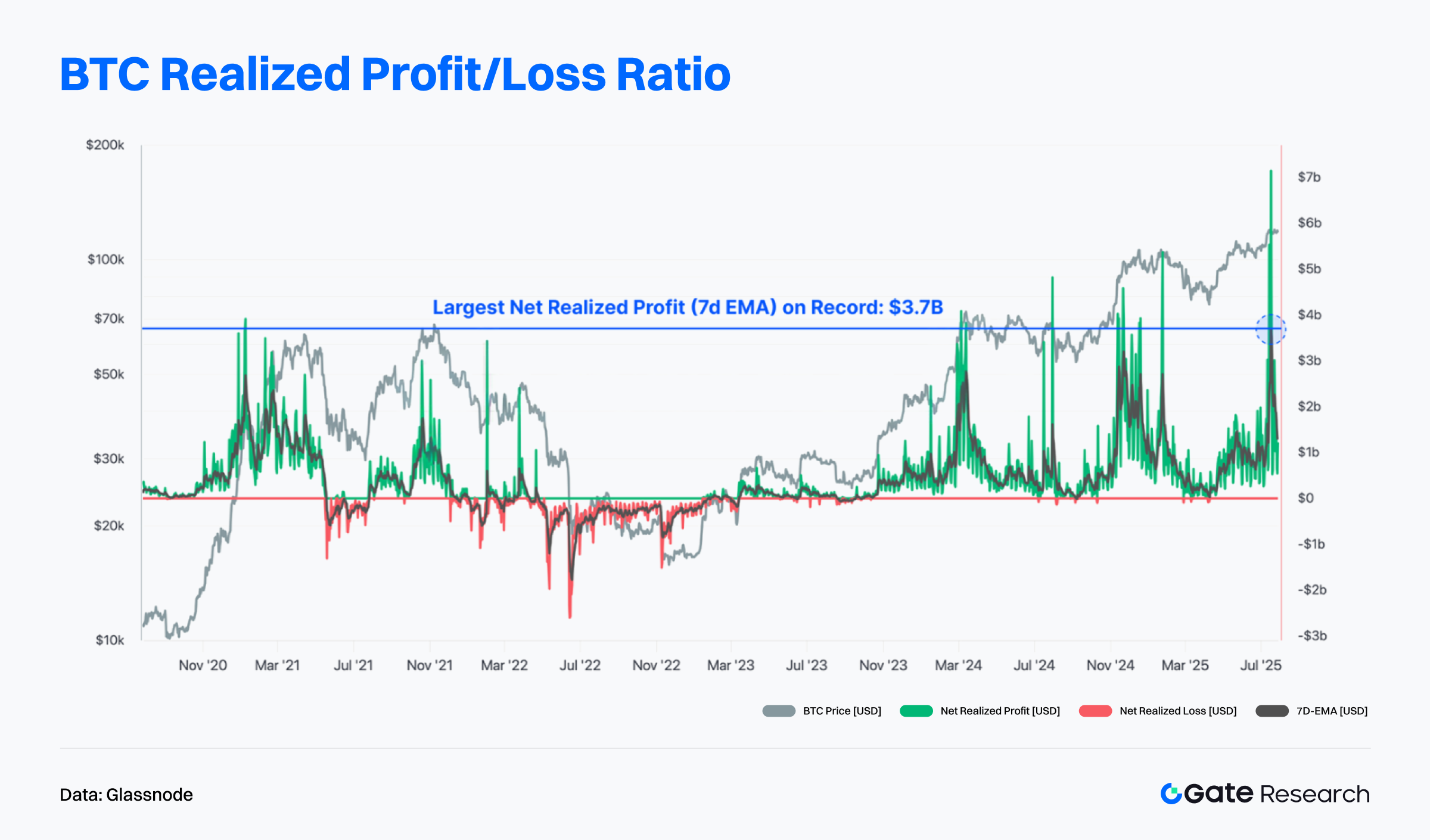

BTC実現損益比率が極端水準に到達、短期売り圧力のリスクシグナル

直近では利益確定売りが急増し、GlassnodeのデータでもRealized Profit/Loss Ratioは過去最高水準。現在571:1で利益が損失を大幅に上回り、これは全取引日の1.5%程度でしか見られない稀な局面です。チャートでも過去の上限付近まで急伸し、高値圏における利益確定モードが鮮明です。【8】

ただし、必ずしも即座の天井シグナルではありません。歴史的には強い利益確定局面は高リスクフェーズを示しますが、短期調整はタイムラグを伴い、急落が発生しないことも多い。24年3月や年末の急騰時も直後に追加上昇が続きました。

要するに、利益確定売りの増加は警戒感を示しますが、価格調整は吸収過程で遅れがち。市場の短期ボラティリティ上昇には注意が必要です。

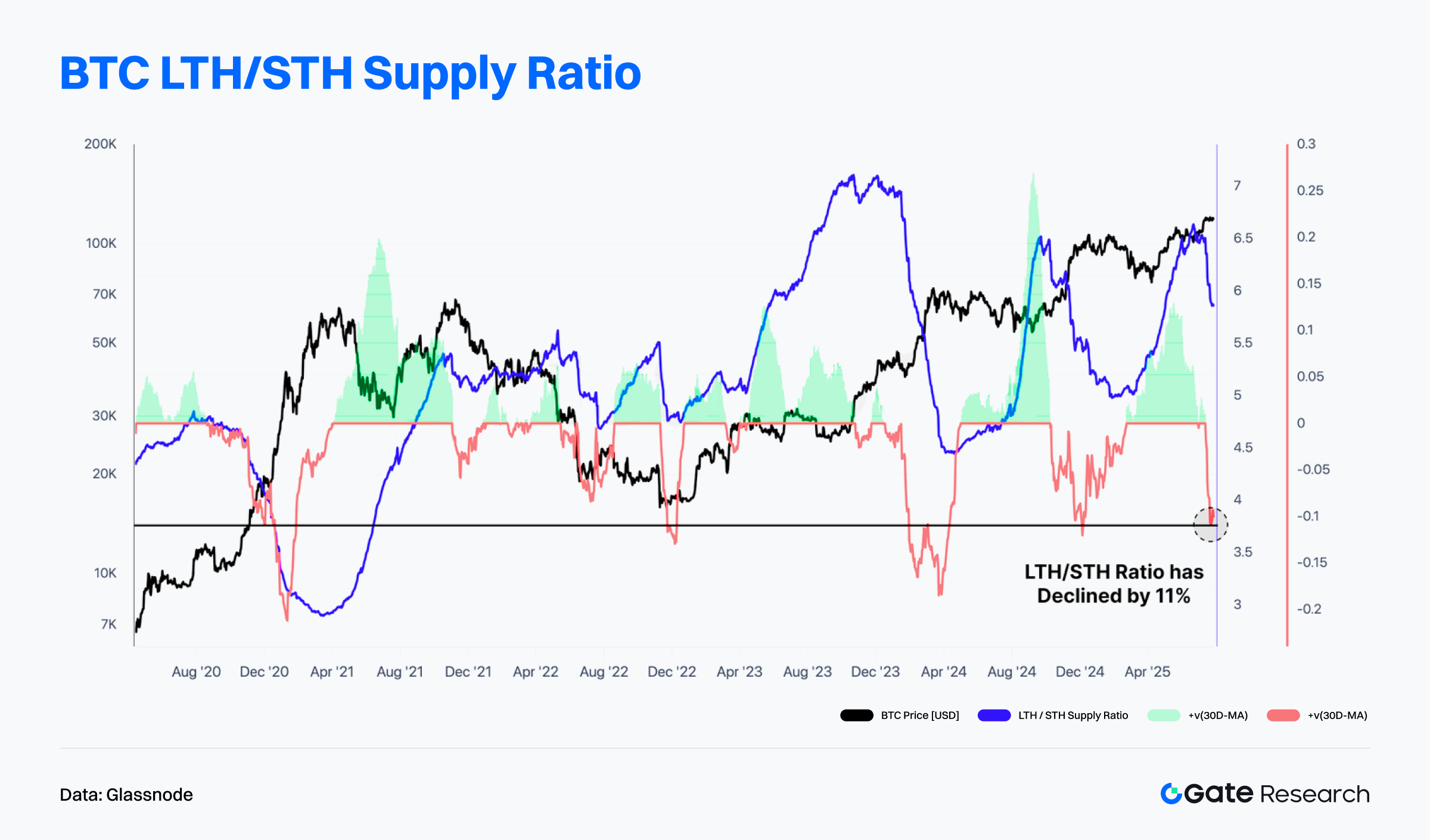

BTC長期保有供給比率が低下、短期供給比率増加=短期ボラティリティ上昇の兆し

Glassnodeによれば、LTH/STH(長期/短期保有者)供給比率はピークから約11%下落。長期投資家による利益確定と新規参入者の高値購入が進み、短期供給比率が上昇しています。

こうした分布転換は価格急騰や局所天井時に起こりやすく、市場活動の活発化・短期的不安定化要因ともなります。

【9】ただし依然としてLTH/STH比率は高水準を維持しており、市場全体の長期信認や下支えは現状強固。比率がさらに低下すれば一時的な売り圧力、逆に安定・反転すれば再度の蓄積フェーズ・強気構造への移行サインとなるでしょう。

注目プロジェクト&トークン動向

オンチェーンデータからは、資本・ユーザーがインタラクション基盤と深いアプリレイヤーを持つエコシステムに集中しつつある動向が読み取れます。ナラティブと技術革新の両輪で差別化したプロジェクトが新たな資本流入先となっており、今後注目度の高いプロジェクトとトークンの動向を解説します。

注目プロジェクトデータ総覧

LetsBonk.fun

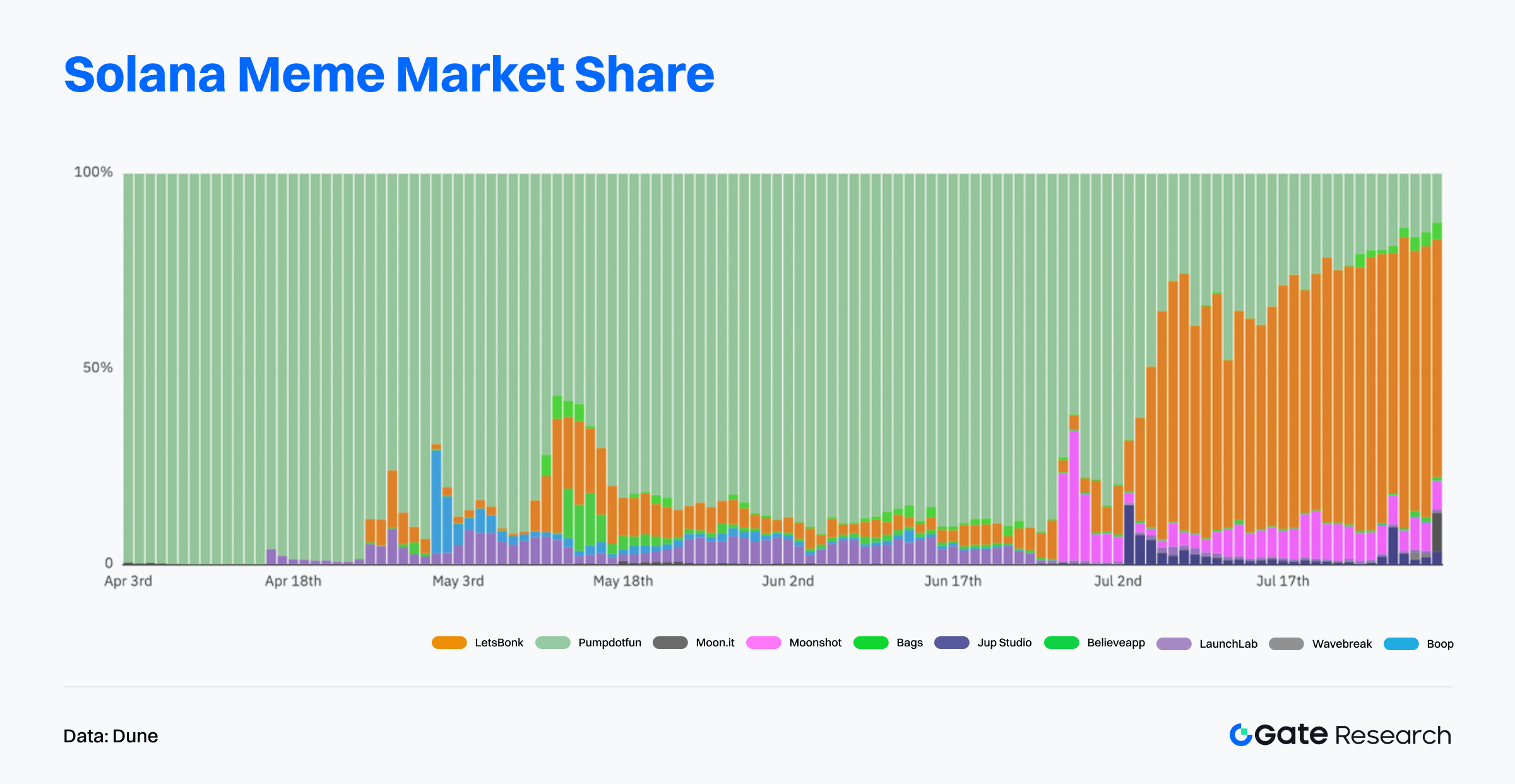

2025年7月、Solanaで長らくミームコインローンチプラットフォームを独占してきたPump.funが、LetsBonk.funの台頭で主要指標の多くで逆転を許し話題を集めました。

2025年4月にローンチしたLetsBonk.funはBONKコミュニティとRaydium(分散型取引所)の共同プロジェクトで、トークン作成・クリエイター報酬・コミュニティ主導インセンティブを備えたミームコインオールインワンプラットフォーム。低コスト・高効率なローンチと流動性供給をワンストップで実現します。

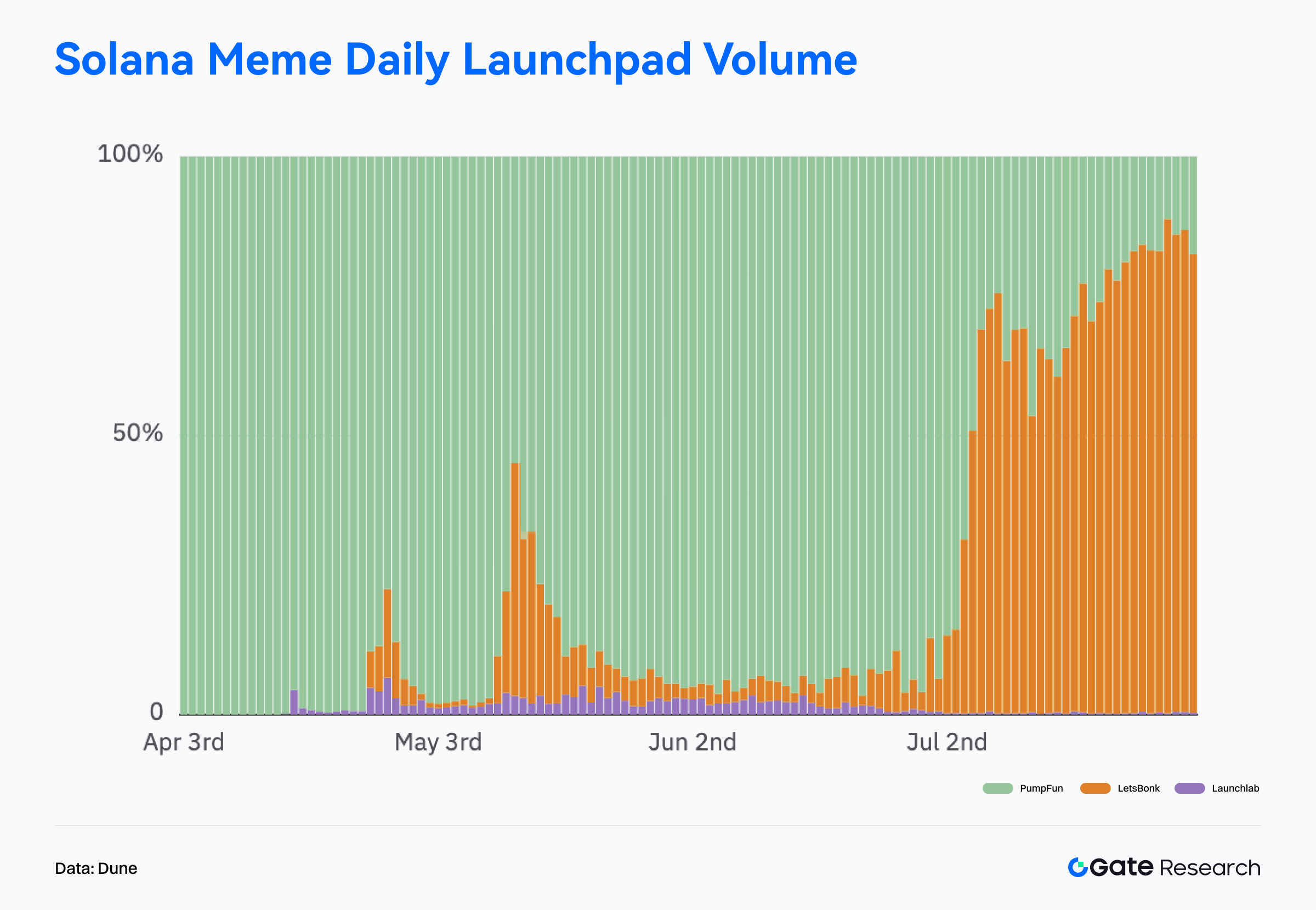

Duneの統計では、4~6月にPump.funが最大95%の市場シェアを占めていたものの、7月にはLetsBonk.funが急成長し、発行件数・流動性ともに中旬にPump.funを逆転、50%以上のシェアで新サイクルのリーダーへ躍進。市場ダイナミズムは単一支配から複数競合状態へと移行しました。【10】

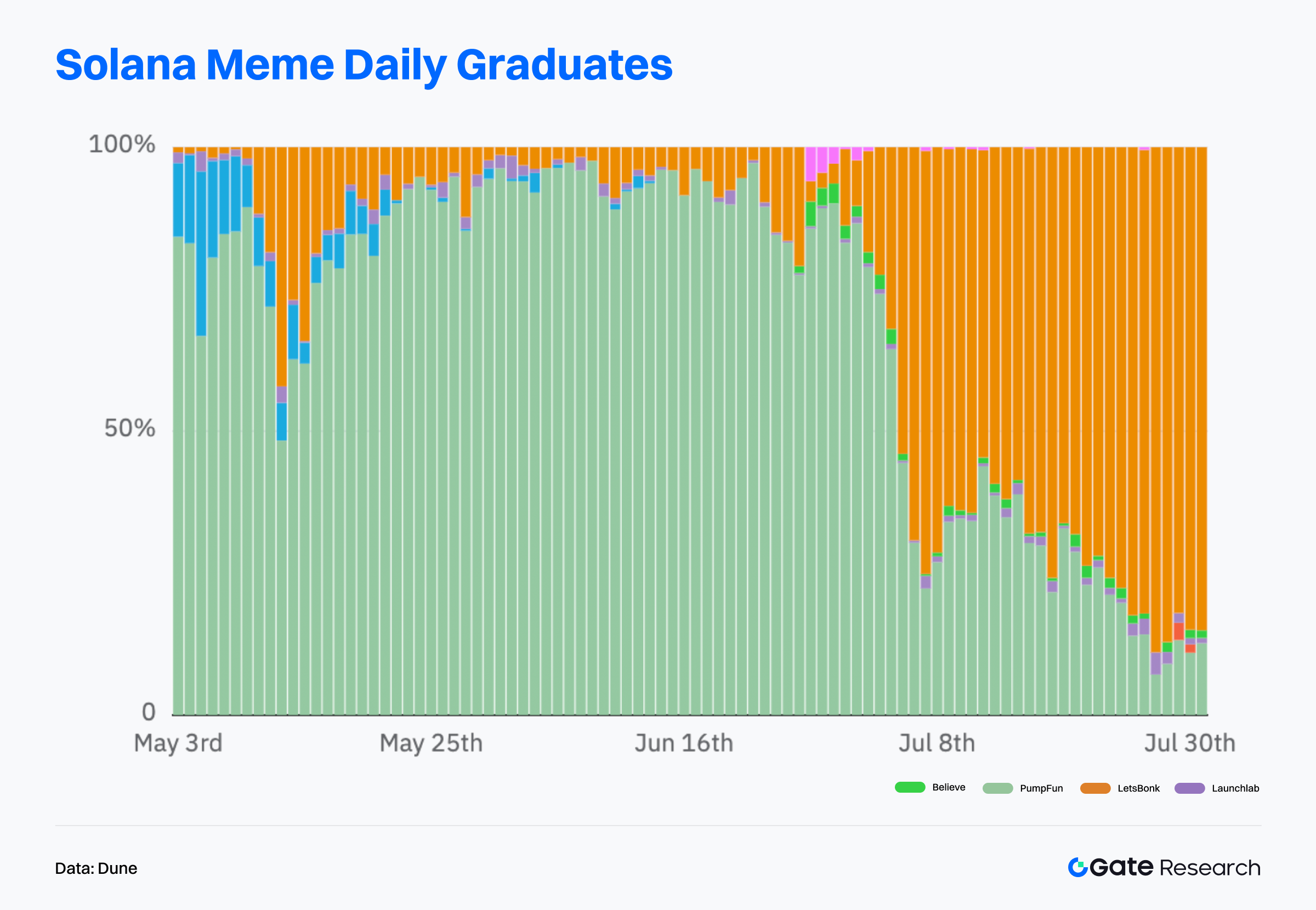

日次卒業トークン件数

7月8日以降、LetsBonk.funは70~90%の卒業トークン発行シェアを維持し、流動性確保とユーザー認知獲得で優位を示しています。

日次取引量

わずか2週間でLetsBonk.funが首位を奪取し、7月中旬以降は60~80%のシェアで安定。実需主導の強い成長トレンドが明確です。

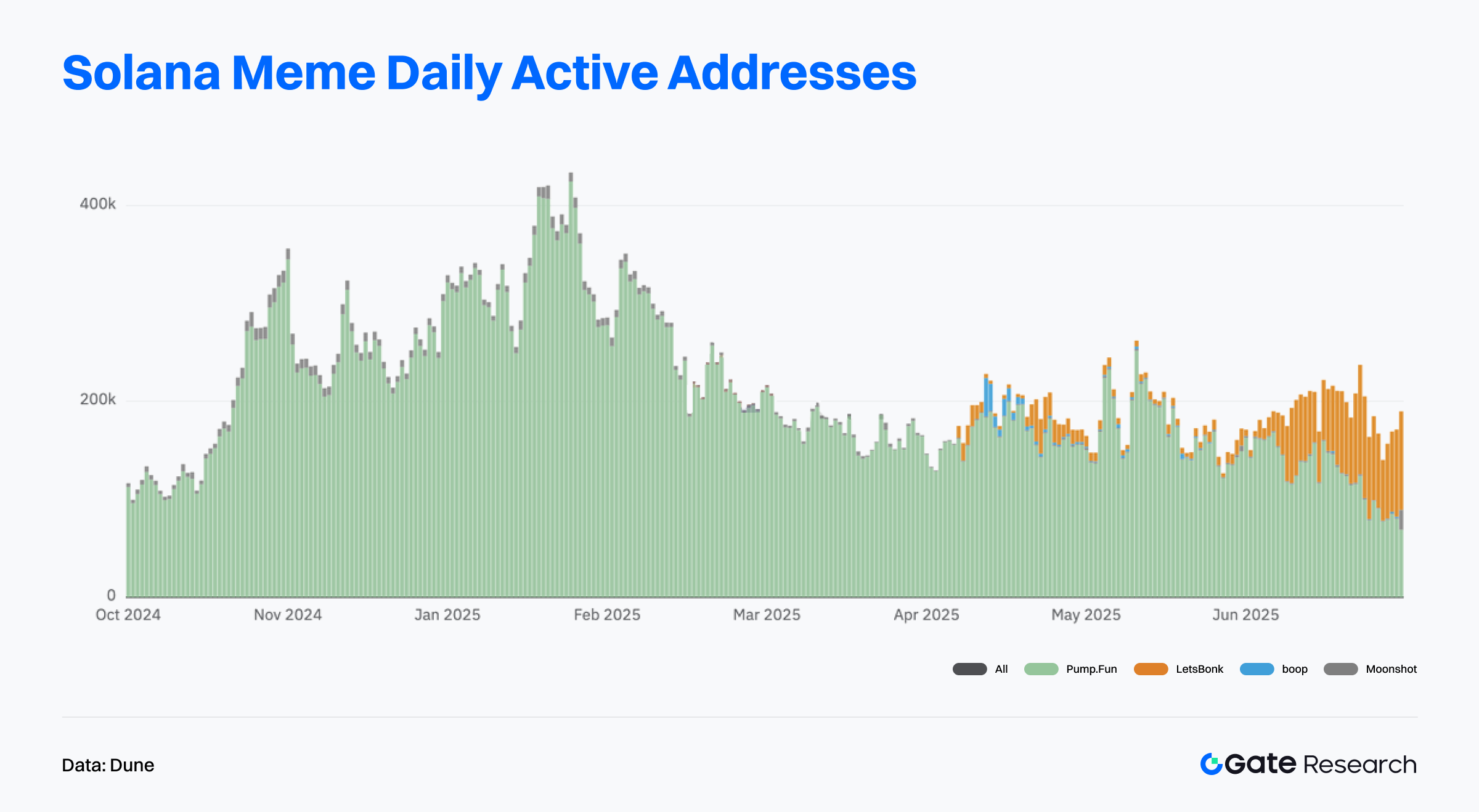

ユーザー構造

Pump.funのDAUはQ2以降減少傾向ですが、LetsBonk.funは6月末以降一貫してDAU増加。単なる流量シフトだけでなく、質的なユーザー流入が進んでいます。

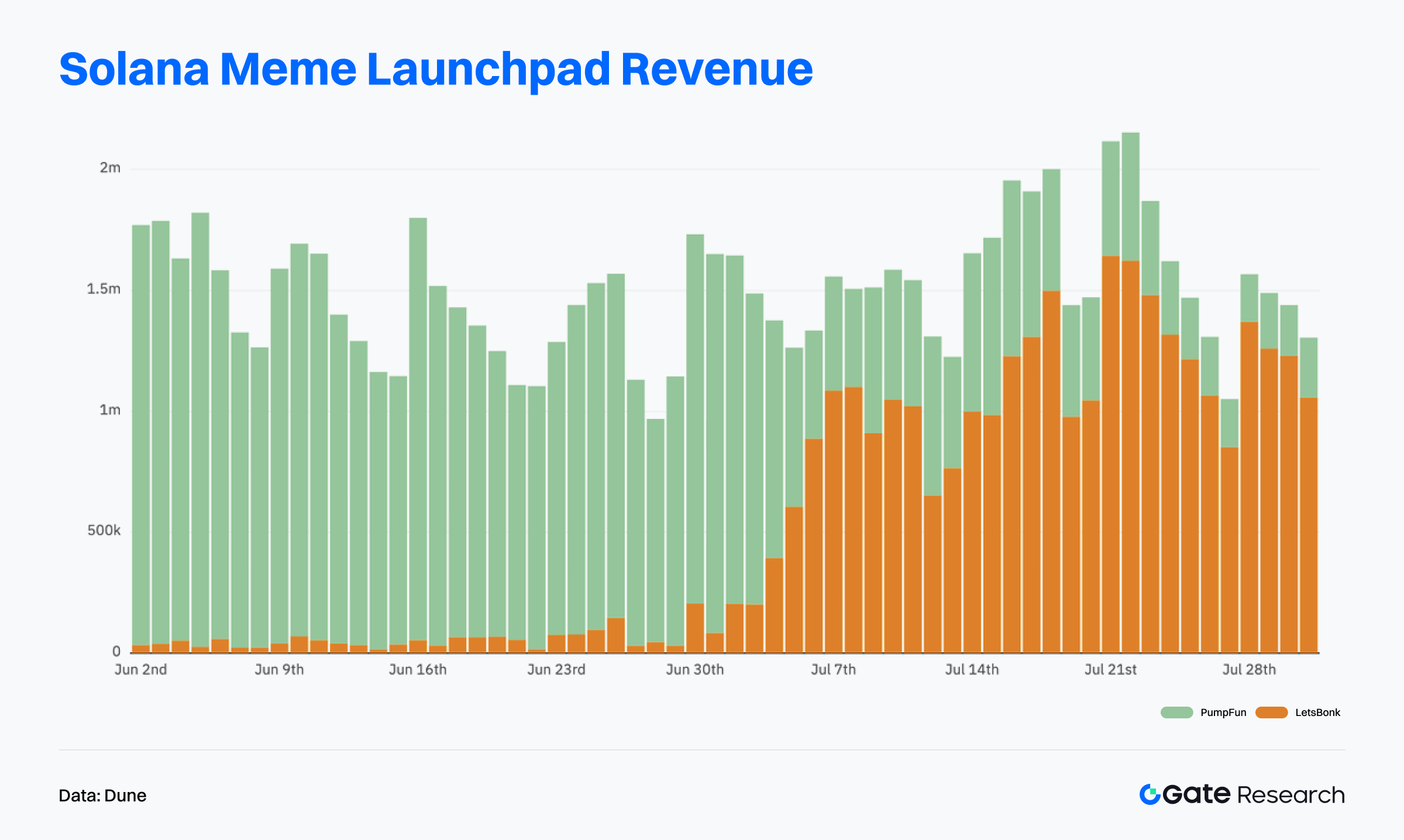

ローンチパッド収益

Pump.funが6月まで収益で上回っていたものの、6月末以降LetsBonk.funが急速に追い上げ、7月6日に初逆転。7月18~24日は日次収益150万ドル超で業界首位を確立。

LetsBonk.fun発行トークンの累積時価総額

7月31日時点でLetsBonk.fun発行トークンの累積時価総額は7億ドル超、5月初の1億ドル未満から急拡大し、他ローンチパッドを大きく上回りました。ピーク時は10億ドルに迫りました。【11】

急成長の原動力は、時価総額2億5,000万ドル超を記録したミームトークン「USELESS」。6月以降20倍超へ急騰し強烈なFOMOと模倣を波及。約3万ホルダー、平均保有額9,000ドル以上と高資本集中・強コミュニティ志向が特徴。ホルダー増減は短期変動も全体上昇基調が続いています。

Onchain Lensによれば、USELESSは一時時価総額4億ドル超を記録。インフルエンサーUnipcs(@theunipcs)は2,808万USELESSを36万ドルで購入し、ピーク時には評価額940万ドルとなるなど、ミームコインによる爆発的利益の象徴例となりました。【13】こうしたデモンストレーション効果がUSELESSをLetBonk.funの象徴とし、資本流入・模倣プロジェクト・バイラル拡大を押し上げました。

LetsBonk.funは手数料分配・運営透明性でも優位。1取引あたり1%の手数料を徴収し、50%をBONK買戻し&バーン、15%をBONKsolステーキング、残りはエコシステム開発・GPリザーブ・マーケに充当。全資金流は公開ダッシュボードでリアルタイム開示し、コミュニティ信頼と参加度を強化しています。【14】

一方Pump.funは透明性問題で信頼低下。Dumpster DAOの7月29日レポートでは7月以降すべての収益をトークン買戻しへ充当とされていたが、オンチェーン確認ではコントラクト送金もバーンやダッシュボード公開はなく、買戻しメカニズムの実効性に疑義が生じシェア後退を招きました。

ブレイクアウトプロジェクト、ユーザー流入、透明な収益分配、強いガバナンスによりLetsBonk.funはミームコインプラットフォームでの地位を盤石にし、Pump.funからリーダーの座を奪いました。今後もフラッグシッププロジェクト創出・エコシステム多様化・資本流入好循環を持続できるかが業界リーダーとしてのカギとなります。

注目トークンデータ総覧

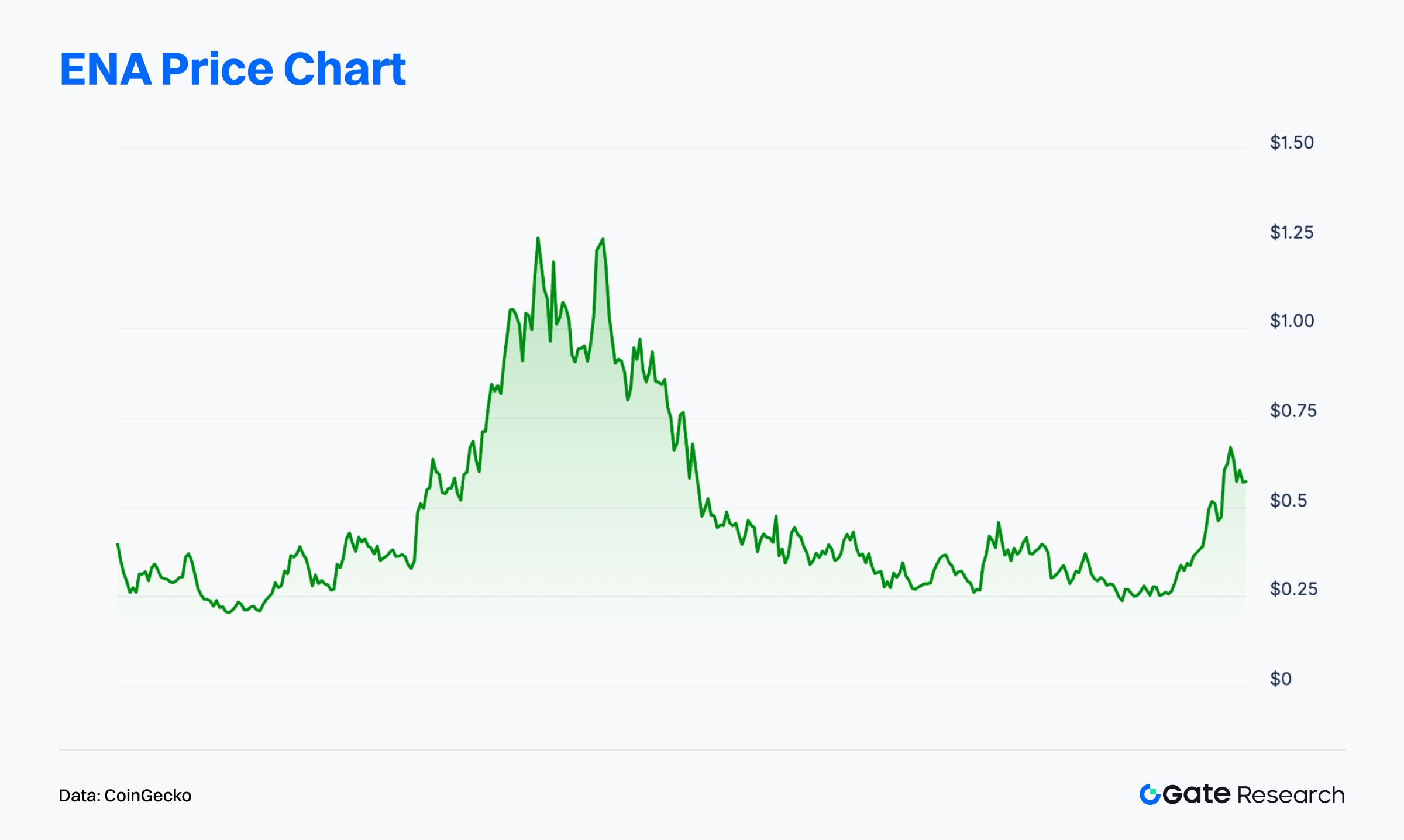

$ENA —— ENAはEthereum上の分散型イールドドルプロトコルEthenaのネイティブトークン。EthenaはUSDeという担保+ヘッジドポジション型の合成オンチェーン資産を用い、既存ステーブルコインの代替を目指し、オンチェーン清算や取引所デリバティブ活用を組み合わせ銀行レスな安定構造を実現。ENAはステーキング報酬・ガバナンス・インセンティブに用いられ、TVLと利回り拡大からステーブルコイン分野のイノベーターとなっています。

6月下旬以降ENAは110%超高騰し、ピークは$0.69。7月24日には米国唯一の連邦認可暗号銀行Anchorage Digitalとの提携を発表し、GENIUS法下で米国向け新ステーブルコインUSDtb共同ローンチを推進。機関のUSDエクスポージャー参入支援を進めています。

さらに7月27日にはEthena財団が7月22~25日にサードパーティ経由で8,300万ENAをオープンマーケット買戻ししたと発表。【15】チームの強い長期コミットメントと短期価格サポート双方を示しました。

DefiLlamaによれば、7月のUSDe発行量は爆発的増加。7月31日時点で総供給は82億ドル、年初来40%増。供給の96.28%はEthereumメインネットだが、TONやMantleなどへのクロスチェーン展開も開始されプロトコルのエコシステム波及効果が顕著です。USDeのステーキング比率も年初来安値から60%まで反発し、プロトコル運用と利回りの信頼回復を裏付けています。【16】

7月31日時点でEthenaのTVLは84億ドル、プロトコル年収は6億900万ドル・イールドは1億2,300万ドル。持続可能な収益基盤を持ち、これがENA価格の強さと成長見通しの根幹となっています。

近く8月2日には4,063万ENA(流通の0.64%、2,318万ドル相当)がアンロック予定。比率自体は小規模ですが、強気トレンド下での短期的なボラティリティ要因となる可能性も。今後も継続的な買戻しや流動性誘導策が注目されます。【17】

総括すると、Ethenaは独創的なプロトコル設計、健全な財務構造、積極的なエコシステム拡大を通じステーブルコイン分野のトッププロトコルとなりつつあります。USDe発行拡大・ENA買戻し・機関参入が価値捕捉と持続性強化を示し、直近アンロックで短期変動リスクもあるものの、中長期の成長ポテンシャルが投資家評価の核。今後はクロスチェーン展開とリアルイールド拡大がENAの長期バリュー拡大のカギとなります。

総括

2025年7月のオンチェーンデータは、異なるブロックチェーンエコシステム間の構造分化を鮮明に示しました。Ethereumは取引量で過去最高を記録しつつ、インタラクション頻度ではSolanaやBaseに一歩譲るものの、高付加価値ユースケースにより手数料収益で盤石の優位を保ち、安定した資本流入とともに暗号エコシステムの主権決済レイヤーの役割を強化しました。Solana・Baseは高頻度インタラクションとエコシステム安定性で群を抜き、いずれも取引量・ユーザー数でリード、定着した実需を証明。WorldChainなど新興チェーンもIDプロトコルやクロスチェーン展開を通じ、資本・ユーザー吸引に成功し、新世代パブリックチェーンの有力候補として台頭しています。

Bitcoinも力強いオンチェーン強気シグナルを示し、実現時価総額の最高値更新で市場の資本吸収力を証明。大規模分配イベントでも全体的な価格下落は発生せず、利益確定の集中や保有構造の崩れによる短期供給圧力が今後のボラティリティ上昇を示唆しています。市場サイクル先取りには、資本・ユーザーの精緻な配分が肝要です。

LetsBonk.funとEthenaがプロジェクト面の二大注目先。LetsBonk.funはSolanaの新ミームコインローンチプラットフォームとしてUSELESSなどヒット銘柄でPump.funを抜き、トークンローンチ市場で70%超シェアを獲得、累積時価総額も一時10億ドルに迫りました。透明な収益分配もコミュニティ基盤強化を促進。EthenaはUSDe拡大によるTVL84億ドル・プロトコル年収1億2,000万ドル超、6月末以降のENA買戻しや規制面での躍進で110%超のトークン上昇を記録し、ステーブルコイン分野のリーディングプロジェクトとなっています。

参考資料:

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/flows

- DefiLlama, https://defillama.com/protocol/world-chain

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/ba1ec93d-85f4-41fe-5606-798a2f30013a?s=0&u=1753798907

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/dea4aa9d-b268-45d2-6c65-fbd1f8a5807c?s=1596032506&u=1753798906

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/ca4b13c0-8814-4083-4a1a-37fecbcc7693?s=0&u=1753798920

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/680b84b2-2796-43a0-7194-37d43f01bce9?s=1532874151&u=1753798951

- Dune, https://dune.com/adam_tehc/memecoin-wars

- Dune, https://dune.com/oladee/lets-bonk

- HolderScan, https://holderscan.com/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk

- X, https://x.com/OnchainLens/status/1945007556067459425

- Letsbonk.fun, https://revenue.letsbonk.fun/

- X, https://x.com/EthenaFndtn/status/1949191161375273241

- Dune, https://dune.com/hashed_official/ethena

- Tokenomist, https://tokenomist.ai/ethena

Gate Researchは、テクニカル分析、市場インサイト、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析まで、幅広い専門情報を提供する総合ブロックチェーン・暗号資産リサーチプラットフォームです。

免責事項

暗号資産市場への投資は高リスクを伴います。ご自身で十分な調査・資産やサービスの内容のご理解をお願いいたします。Gateは、これらに起因する損失・損害について一切の責任を負いません。

関連記事

定量的戦略取引について知っておくべきことすべて

トップ10のビットコインマイニング会社

政府効率局(DOGE)のガイド

2024年の日本のWeb3市場:政府の政策、企業のトレンド、そして2025年の展望

暗号資産先物取引におけるリスク管理の方法